Mal wieder ist WikiLeaks in aller Munde. Mal wieder ist Julian Assange auf den Titelblättern. Die Massenmedien vermelden das Ende eines revolutionären Projekts, besingen den Untergang eines Anti-Helden. Dabei zeigt die jüngste Episode um die Leaking-Plattform vor allem eins: Die Inkompetenz des Mainstream-Journalismus im Umgang mit technisch, medienethisch und sozial komplexen Vorgängen. Die Medienwissenschaftlerin und Berliner Gazette-Autorin Christiane Schulzki-Haddouti unternimmt eine kritische Bestandsaufnahme.

Bei dem jüngsten “Depeschen-Desaster” (Spiegel Online) ist für mich vor allem die Behauptung des Guardian skandalös, man sei davon ausgegangen, dass das von Julian Assange mitgeteilte Passwort für den Depeschensatz temporär sei. Der Satz stammt immerhin von Journalisten, die seit Jahren investigativ arbeiten. Interessant ist auch, dass dieser Satz in so gut wie allen Meldungen nicht kritisch kommentiert wird – übrigens auch kaum in den einschlägigen Blogs. Es gibt nämlich keine temporären Passwörter bei dem Verschlüsselungsprogramm PGP.

Selbst wenn Assange so etwas behauptet hätte, hätte Leigh prüfen müssen, ob dies tatsächlich so ist. Eine einfach Nachfrage bei einem erfahrenen PGP-Nutzer hätte genügt. PGP, die Abkürzung für Pretty Good Privacy, wurde von der US-amerikanischen Exportkontrolle immer mit einer Waffe verglichen. Jemand, der PGP nutzt und keine Ahnung hat, wie es funktioniert, braucht offenbar eine Art Waffenschein. Sonst gefährdet er Leben. Das ist jetzt leider der Fall. Dass dies Journalisten noch heute passiert, ist nicht nur peinlich, sondern erschreckend.

Ich glaube, dass das nicht nur über das technologische Verständnis der meisten Journalisten etwas sagt, sondern auch über das technologische Selbstverständnis der Branche: Man nutzt die digitalen Werkzeuge, reflektiert sie aber nicht.

Investigativer Journalismus – in den Kinderschuhen?

Es ist sicherlich die Pflicht von Journalisten, sich hier entsprechend kundig zu machen, wenn sie investigativ arbeiten möchten. Aber man sollte auch wissen, dass das alles seine Grenzen hat und man sollte das im Umgang mit den Informanten auch berücksichtigen. Man darf keine technischen Sicherheiten garantieren, die es absolut nicht gibt, zumal die größte Unsicherheit im Sozialen besteht.

Es gibt vermutlich nur ganz wenige Informanten, die sich wirklich über Jahre hinweg vor Aufdeckung schützen konnten. Die Gründe dafür sind einfach: In der Regel gibt meist einen eingeschränkten Personenkreis, dem die Informationen bekannt sind. Außerdem gehen einem Schritt an die Öffentlichkeit in der Regel interne Diskussionen voraus, so dass innerhalb einer Organisation Kritiker ebenfalls bekannt sind. Und die Informanten bekennen sich meist nach der Veröffentlichung dazu, weil ein großer Druck von ihnen genommen wurde und sie sich frei und offen dazu äußern wollen.

Eine technische Unterrichtung berücksichtigt diese sozialen, psychologischen, aber auch rechtlichen Dimensionen nicht wirklich. Im Umgang mit Informanten muss man daher auch mit diesen fünf Punkte klären: 1) wie weit sie persönlich gehen wollen, 2) wie viel sie riskieren möchten, 3) ob eine Geheimhaltung der Quelle überhaupt Sinn ergibt – oder nicht erst recht eine interne Denunziantenjagd eröffnet. Auch sollte man klären, 4) ob der Informant familiär oder durch Freunde gestützt wird. Nicht zuletzt aber sollten auch die Journalisten selbst sich fragen, 5) ob sie persönlich der richtige Ansprechpartner für den Informanten sind.

Technische Sicherheit vs. Whistleblowerschutz

Vielleicht gibt es einen Kollegen, der kompetenter in dem jeweiligen Fachgebiet ist oder ein Medium, das sich eher an die Zielgruppe des Informanten richtet wie das eigene. In diesen Fällen sollte man den Fall abgeben können – oder die Kooperation mit anderen suchen.

Insofern griff das Modell WikiLeaks mit seiner Reduktion auf technische Sicherheit, die offenbar nicht garantierbar ist und auf den mutmaßlichen Schutz durch Öffentlichkeit von Anfang an zu kurz. Ich habe den Eindruck, dass dies aber rasch von den Beteiligten begriffen wurde. Schließlich setzt die isländische IMMI-Initiative im rechtlichen Bereich an, um letztlich das gesellschaftliche Umfeld für Whistleblower und Journalisten freundlicher zu gestalten. Es ist zu hoffen, dass es den Isländern gelingt, auch im europäischen Raum Impulse zu setzen.

Gerade in Deutschland fehlt ein gesetzlicher Whistleblowerschutz. Loyalitätspflichten werden von den Gerichten generell höher bewertet als die Meinungsfreiheit. Das ist ein letztlich vor-aufklärerisches und entwürdigendes Verständnis der Rolle von finanziell Abhängigen.

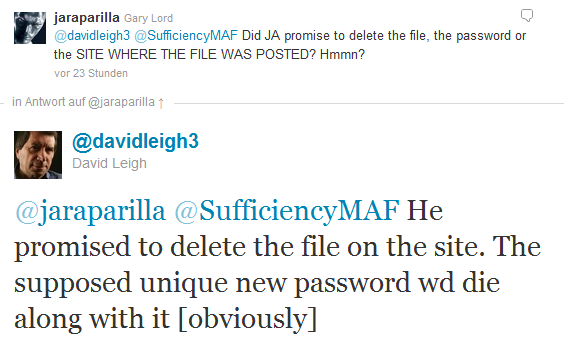

Update: Das PGP-Verständnis von Herrn Leigh in 140 Zeichen: