Sicherheits- und Veröffentlichungskonzept in der Kritik

Es sollte der Start einer neuen Whistleblower-Plattform sein, doch der endete nach fünf Tagen holprig. Auf dem Chaos Communication Camp ging OpenLeaks für einen „Stresstest“ an den Start. Die Plattform der WikiLeaks-Dissidenten Daniel Domscheit-Berg und Herbert Snorrason will Daten von Informanten sicher übermitteln. Die ersten fünf Kooperationspartner: Die Tageszeitung taz, die Wochenzeitung Der Freitag, die portugiesische Wochenzeitung Expresso, die dänische Tageszeitung Dagbladet Information sowie die NGO Foodwatch.

Zunächst verhinderten Wind und Wetter bei der Freiluftveranstaltung den Aufbau der Rechner. Mit zwei Tagen Verspätung ging die Testseite der taz, leaks.taz.de ans Netz. Danach kam es jedoch zu einem kräftigen Gegenwind aus anderer Richtung: Nach einer erfolgreichen Präsentation des Projekts distanzierte sich der Vorstand des Chaos Computer Clubs (CCC) von OpenLeaks-Gründer Daniel Domscheit-Berg und schloss ihn als Mitglied aus dem Verein aus.

Was war geschehen? Die Gründe dafür sind vielschichtig. CCC-Vorstand Andy Müller-Maguhn sagte gegenüber Spiegel Online, man sei nicht glücklich darüber gewesen, dass der Eindruck erweckt wurde, „OpenLeaks werde von unseren Leuten getestet und so mit einer Art CCC-Gütesiegel versehen“. Der CCC lasse sich nicht vereinnahmen. In den Medien sei der Eindruck entstanden, dass der CCC teste – dies müsse „schnell und nachhaltig“ korrigiert werden. Die CCC-Sprecher wollten sich während des Camps zu dem Beschluss des Vorstands nicht öffentlich äußern. Frank Rieger bezeichnete den „Rausschmiss“ im Netzpolitik-Blog jedoch als „verfrüht, unangemessen und zutiefst emotional statt wohlüberlegt rational.“

Blackbox OpenLeaks

Systemtests sind auf Hackertreffen durchaus üblich. Domscheit-Berg hatte außerdem zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass der CCC OpenLeaks testen werde. Tatsächlich ging es um etwas Grundsätzlicheres: Bis heute gibt es kein nachvollziehbares Sicherheits- und Veröffentlichungskonzept von OpenLeaks, das geeignet wäre Vertrauen herzustellen. Im Vorstandsbeschluss heißt es daher: „Tatsächlich ist OpenLeaks für den CCC intransparent, der CCC kann gerade nicht beurteilen, ob potenzielle Whistleblower, die sich OpenLeaks anvertrauen, nachhaltig geschützt werden können und geschützt werden.“

Auf dem Chaos Communication Camp hatte Domscheit-Berg zwar das System vorgestellt, jedoch nicht den Quellcode offen gelegt. Keiner der Teilnehmer durfte den Code kopieren und zur Prüfung mitnehmen. Das gilt jedoch als Grundvoraussetzung für eine Prüfung. Domscheit-Berg vertrat mit seinem klandestinen Vorgehen ein Sicherheitskonzept, das als „Security by Obscurity“ verstanden wird und spätestens seit der Erfindung des asymmetrischen Verschlüsselungsprogramms PGP als veraltet gilt. Es ist ein Konzept, das vornehmlich von staatlichen Sicherheitsbehörden und deren Systemlieferanten vertreten wird, doch in der Wissenschaft und der Hackerszene gilt: Nur wenn viele Menschen ein System eingehend prüfen können, gilt es als einigermaßen sicher.

Seltene Programmiersprache

Allerdings selbst wenn Domscheit-Berg den Code veröffentlicht hätte, hätten ihn vermutlich nur sehr wenige Leute verstanden. Dieser ist nämlich in Erlang geschrieben, wie heise online berichtete. Es handelt sich um eine seltene Programmiersprache, die für die Programmierung von Vermittlungsstellen in Telefonnetzen von Ericsson Labs entwickelt wurde. Im Chaos Computer Club und auch sonst, so sagt CCC-Mitglied Felix von Leitner, gebe es dafür kein Security-Know-How. Selbst wenn jemand die Sprache beherrschen würde, wäre es fraglich, ob er auch Sicherheitslücken finden könnte.

Tests von außen sind bei OpenLeaks gleichwohl möglich, doch sie können keine qualifizierte Aussage über die Sicherheit eines Systems machen. Falls sich Lücken finden, ist das eher dem Zufall geschuldet. Tatsächlich stieß ein Hacker auch recht schnell auf erste Unklarheiten: So ist der Zugang zur Leaking-Website der taz zwar SSL-verschlüsselt, doch das dazu gehörende SSL-Zertifikat wird vom Browser als „ungültig“ angezeigt. Auch mit einem ungültigen Zertifikat wird zwar die Verbindung zwischen Browser und Webserver verschlüsselt, doch Angreifer können sich unbemerkt einschalten und sich Zugang zu den übermittelten Daten verschaffen. Nutzer müssen daher solchen Warnungen nachgehen. Die OpenLeaks-Macher schlagen deshalb vor, den Fingerabdruck des SSL-Zertifikats zu prüfen. Sie geben allerdings keine weiteren Hinweise, wie dies überhaupt zu bewerkstelligen ist. Potenzielle Whistleblower könnten sich hier rasch entmutigt fühlen.

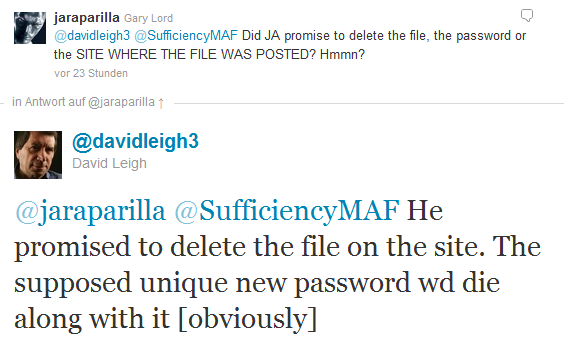

Außerdem gab es das Problem der WikiLeaks-Dokumente, die Domscheit-Berg als Sicherheitskopie von einem Server im Ruhrgebiet kurz vor seinem Rausschmiss durch Julian Assange gezogen hatte. Gegenüber dem Freitag und anderen behauptete er, er hätte keinen Zugriff auf den Klartext der Dokumente. Den Schlüssel hierzu habe Julian Assange. Gegenüber ihm, sagt Andy Müller-Maguhn, habe er jedoch den Eindruck vermittelt, er könne die Dokumente einsehen. Müller-Maguhn hatte elf Monate lang vergeblich versucht, die Übergabe der Dokumente zu vermitteln. Doch immer wieder habe Domscheit-Berg neue Argumente angeführt, um das hinauszuzögern. Gegenüber dem Spiegel gab Domscheit-Berg Ende August an, dass er die Dateien jetzt „geschreddert“ habe, „um sicher zu stellen, dass die Quellen nicht gefährdet werden“. WikiLeaks zufolge enthielten die 3.500 unveröffentlichten Dateien unter anderem 60.000 E-Mails der rechtsextremen NPD und „Interna von rund 20 Neo-Nazi-Organisationen“. Außerdem seien darunter fünf Gigabyte an Daten der Bank of America, erklärte WikiLeaks über Twitter.

Der CCC sah durch die Ankündigung von Domscheit-Berg, OpenLeaks auf dem CCCamp zu testen, offenbar auch seine neutrale Rolle in dem Streit zwischen Domscheit-Berg und Assange gefährdet, zumal das Sicherheitskonzept durch seine Intransparenz fragwürdig ist. Auch das Veröffentlichungskonzept ist bis heute unklar. Anders als bei WikiLeaks sollen die Dokumente bei OpenLeaks von den Kooperationspartnern ausgewertet werden. Bei OpenLeaks ist es angeblich der Whistleblower, der über den Empfänger bestimmt, und der Empfänger selbst, der darüber entscheidet, wie er mit den Informationen umgehen will. Was jedoch, wenn der Empfänger mit den Informationen nichts machen möchte?

Projekt nicht am Ende

Auf diese Frage antwortete Domscheit-Berg in der Vergangenheit unterschiedlich. Auf der Website von OpenLeaks wird eine Veröffentlichung der Dokumente jedenfalls ausgeschlossen. Wenn ein OpenLeaks-Partner die Dokumente nicht veröffentlichen könne, würde dies ein anderer tun. Wie jedoch die dafür notwendigen Abstimmungsprozeduren aussehen, wird nicht erklärt. Auch ist unklar, wie Dokumente, die mit dem Schlüssel eines Medienpartners verschlüsselt werden, auf einmal von einem anderen verwendet werden können. Damit unterscheidet sich OpenLeaks deutlich von WikiLeaks: Hier gilt das Versprechen, dass das geleakte Material im Netz veröffentlicht wird.

Domscheit-Berg sagte nach seinem Ausschluss, dass dies nicht das Ende des Projekts sei. Er habe auf dem Camp viel positives Feedback erfahren. Kooperationspartner taz zeigte sich erstaunt, aber solidarisch mit OpenLeaks. In einem Beitrag des Freitag hieß es, der CCC-Vorstand schade dem Ansehen des Hacker-Vereins. Angesichts der zahlreichen offenen konzeptionellen Fragen darf man gespannt sein, wie es mit OpenLeaks weitergeht.

Erschienen in der M 8-9/2011